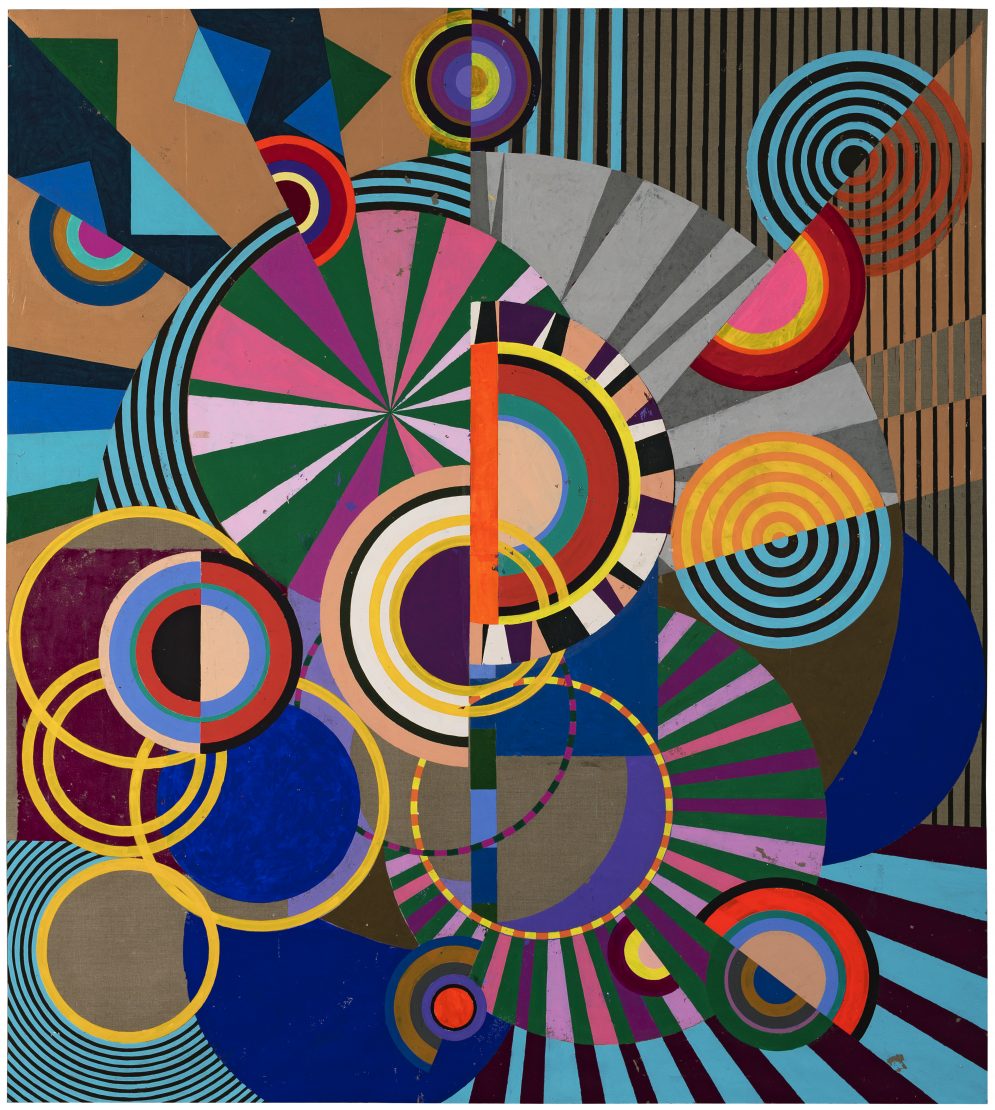

Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Lygia Clark, Lygia Pape. A enumeração é suficiente para Beatriz Milhazes comprovar sua tese: a história da arte brasileira vem sendo construída com figuras femininas extremamente importantes. Uma história da qual certamente ela também faz parte. Com obras expostas nos maiores museus do mundo, como o Museum of Modern Art (MoMA), de Nova York, a carioca é a artista brasileira mais valorizada da atualidade, graças à sua mistura inequívoca de cores e formas. Arabescos, círculos e espirais que fazem referência ao popular, ao psicodélico, ao carnaval. “Sou uma carnavalesca conceitual”, define Beatriz.

Na opinião dela, a situação de protagonismo das mulheres na pintura brasileira é privilegiada. E não ocorre em outros países. “São muitas as artistas em atuação no mundo – o problema é na hora de fazer diferença histórica”, explica. “É aí que as mulheres somem da lista e fica um universo predominantemente masculino.”

Beatriz diz que certamente muitas das suas referências vêm do universo feminino. Mas usado de forma livre, unindo o crochê e as costuras feitas pela avó italiana às características do naif, do popular, do decorativo. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista, concedida no Itaú Cultural, em São Paulo.

Suas telas encantam pelas formas circulares, pelos arabescos e ornamentos. A senhora considera que sua obra remete ao feminino, à mulher?

Sou mulher, muitas das minhas referências provavelmente vêm de um universo feminino. Mas na minha obra utilizei isso sem preconceitos. Sempre me senti livre para usar as relações de cor que me interessavam, a arte decorativa, a arte popular, a arte naif. Minha avó era imigrante italiana e tinha muito desse trabalho feito à mão. Ela fazia crochê, era uma excelente costureira. Você tinha essa relação dentro de casa, que é o universo feminino. Utilizei isso para o pensamento da abstração. Na primeira ou na segunda mostra individual que fiz, o Frederico de Moraes (crítico de arte) me falou: ‘Beatriz, esse trabalho tem a virilidade de um homem. Você consegue manter uma estrutura forte, apesar de ser mulher’. Achei interessante a relação que ele fez. Interpretei como: bom, tem uma força. A pintura é uma área masculina, não é uma área feminina de jeito nenhum. Essa lembrança me marcou.

- ‘Os cisnes com vermelho, rosa e prata’ (2017)

- ‘Marola’ (2010-2015)

- ‘Coqueiral em marrom e azul celeste’ (2016-2017)

Como vê a mulher na arte brasileira?

Nossa história da arte vem sendo construída com figuras femininas extremamente importantes. Isso é diferente. Não ocorre em outros países. São muitas as artistas em atuação no mundo – o problema é na hora de fazer diferença histórica. É aí que as mulheres somem da lista e a arte fica um universo predominantemente masculino. É curioso que, no Brasil, isso não tenha acontecido. Temos Tarsila do Amaral, Lygia Clark e Lygia Pape, que são fundamentais na história da arte brasileira. A Tarsila sempre foi uma referência importante para mim. Não por ser mulher, mas por ser uma artista que desenvolveu pensamentos que me interessavam. Ela foi um dos meus eixos, assim como (Henri) Matisse. Era o modernismo brasileiro junto com o modernismo europeu, duas fontes de referência importantes para mim, que adiante se unem ao (Piet) Mondrian.

O mundo da arte é machista?

Não diria exatamente isso. Na arte, existem essas relações, da mesma maneira que existem em outras áreas. Para que a mulher desenvolva o seu trabalho, ela tem de ser forte o suficiente, não importa se é artista ou se tem outra profissão. E tem de saber enfrentar o fato de que vai ser realmente um mercado de trabalho que não vem sendo construído por ela. Mas a minha primeira grande surpresa foi a pintura, que é um universo realmente masculino em outros países. E eu não achava que fosse, muito por causa dessa nossa história brasileira, com mulheres muito fortes. Nos Estados Unidos, por exemplo, a barreira é bem mais complexa. Por mais reconhecimento que se tenha, você vai ter sempre de se provar. Tem um lado que é provocador, muito instigante. Mas tem um outro que pode ser cansativo e sempre gerar disputa. É nessa questão da prova que eu acho que o Brasil é bem mais interessante, porque temos fronteiras mais flexíveis. Ter bordas flexíveis pode ser um problema porque camufla certas situações, mas também leva a relações mais saudáveis entre as pessoas. Não é sempre ‘Eu vou provar que sou mais forte que você’. Aliás, acho isso pouco humano.

- ‘Bibi em Ondas Laranjas e Cinzas’ (2017)

- ‘Banho de Rio’ (2017)

- ‘Sonho Tropical’ (2017)

A senhora usa bastante a cor e é reconhecida internacionalmente por disso. As cores remetem ao Brasil, ao carnaval?

A minha questão da utilização da cor vem, inicialmente, do nosso modernismo. Não só da Tarsila, mas da Anita Malfatti. Os principais modernistas trabalharam com intensidade de cor. Quando eu comecei a desenvolver minha linguagem, o modernismo foi a minha grande referência. O carnaval do Rio de Janeiro, também. Toda a selvageria e liberdade da cor, que tem critérios abertos de como vão se encontrar, seja na fantasia, nos adereços, na relação entre eles. Tudo é selvagem. Eu não sou carnavalesca. Sempre falo que sou uma carnavalesca conceitual (risos). Assistir aos desfiles me dava vontade de ser artista. A cor vem desse universo da arte popular, mas também da natureza no Rio, dos contrastes. Você tem o azul do céu, o verde das montanhas. No Rio, você lida com a natureza verdadeira. Não são jardins ou praças: é um mundo real de natureza onde existem todas as possibilidades de contrastes em vida orgânica. O meu ateliê é no Jardim Botânico, sempre foi. Isso colabora na minha motivação.

Anteriormente, a senhora falou em liberdade no processo criativo. Em que ponto isso se reflete em uma atitude política na arte?

Ser artista e trabalhar com arte já é um posicionamento bastante político. Minhas questões dentro da pintura não são exatamente políticas. Mas colocar as questões que lembram meu universo feminino e os elementos que trago da vida e da minha cultura dentro do meu trabalho, isso é uma questão política. Aliás, talvez essa seja a maneira mais eficiente de ser político. Quando cada um de nós, especialmente nós que trabalhamos na cultura, fazemos o nosso trabalho com o máximo de liberdade de expressão possível e acreditando que podemos ser fortes e que (nosso trabalho) é importante para os seres humanos. Vai ser cada vez mais importante que a cultura seja atuante e forte dentro de nossa obra. Se todo mundo resolver fazer panfletagem e atuar no lugar dos políticos, não vai mais sobrar a cultura. A arte é bem mais ampla do que isso. Tem de atuar na sensibilidade, no humano. Acho que a arte não tem o poder de transformar o mundo. Mas tem o poder de transformar as pessoas, que, por sua vez, podem transformar o mundo.

A senhora tem essa conexão com educação. Foi professora primária e voltou a atuar com crianças. Como é o contato com elas?

Tenho feito oficinas com crianças no Rio, em Paris, em Tóquio, aqui no Itaú Cultural (em São Paulo, onde ocorreu a entrevista). Tem sido bem interessante. Na criança, o fator cultural aparece muito mais claramente do que no adulto. Trabalhei com crianças de 1979 até 1986. Depois, dei aula para adultos por dez anos na Escola de Artes Visuais (do Parque Lage) onde estudei. Em 1996, parei completamente com as aulas e, desde então, só participo de programas para os que estão se graduando em pintura, em universidades variadas. Mais recentemente, estou retomando esse contato com as crianças. Minha intenção ao abrir esses espaços é chamar atenção para a educação delas. Pode parecer clichê, mas a questão não é somente desenvolver e abrir espaço para a atuação das crianças, mas sim para os próprios educadores. Imagino que existam milhares de educadores fantásticos, anônimos, que nunca terão seu trabalho valorizado. Todo profissional que trabalha com criança não tem a real valorização e esse é o momento mais importante da formação de todos os seres humanos. Eu gostaria de ajudar a fazer crescer o interesse quantitativo e qualitativo na educação infantil no País.